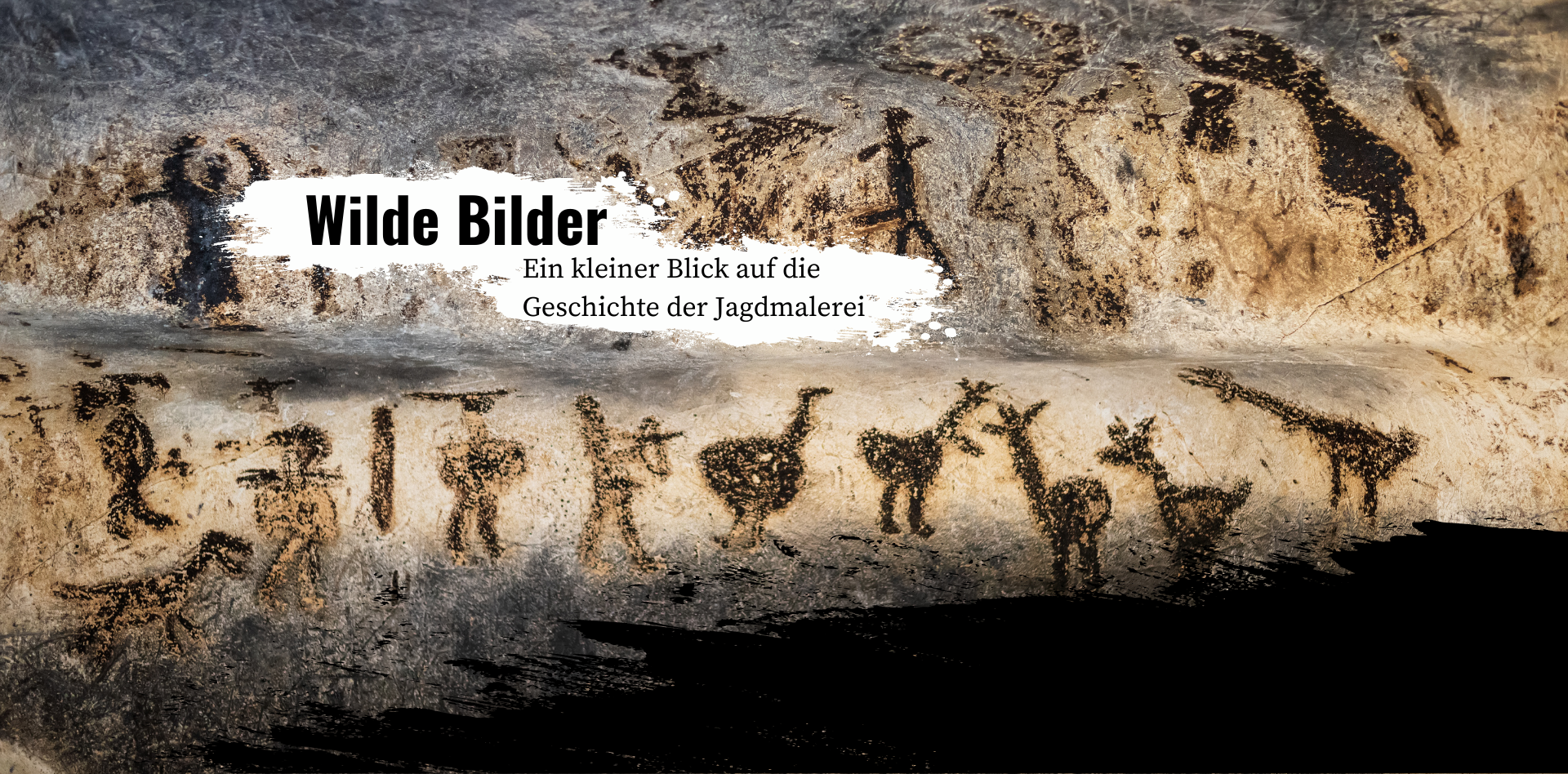

Unsere steinzeitlichen Vorfahren waren bekanntlich Jäger und Sammler, weshalb es nicht verwundert, dass sich ihre Kunst hauptsächlich mit den für sie überlebenswichtigen Wildtieren beschäftigte. Die älteste bekannte Höhlenmalerei findet sich in der Leang-Tedongnge-Höhle in Indonesien und ist mindestens 45.500 Jahre alt. Darauf zu sehen ist ein Exemplar des heute noch in der Region verbreiteten Sulawesi-Pustelschweins. In Europa finden sich vor allem in Südfrankreich und Nordspanien derartige Abbildungen, wobei diese auch hier meist Tiere zum Gegenstand haben. Unter anderem weil häufig Speere oder Pfeile in den dargestellten Wildkörpern stecken, geht die Forschung davon aus, dass die steinzeitlichen Bilder im Kontext magischer Rituale zur Beeinflussung des Jagdglücks genutzt wurden. Seit diesen Ursprüngen sind jagdliche Motive in der bildenden Kunst fast aller historischen Gesellschaften zu finden. So ließen sich die assyrischen Könige etwa gerne auf Reliefs bei der Löwenjagd abbilden. Auch griechische und römische Künstler beschäftigten sich in ihren Werken mit der Jagd, wobei vor allem letztere für ihre oftmals sehr detailreichen Mosaike bekannt sind. Ab dem Mittelalter war das Weidwerk ein wichtiger Gegenstand der von Adligen in Auftrag gegebenen Kunstwerke. Eindrucksvolle Beispiele hierfür liefern etwa die detailreichen Illustrationen des von Kaiser Friedrich II. Mitte des 13. Jahrhunderts verfassten Buches über Falknerei oder die zahlreichen burgundischen Wandteppiche.

Die Beziehung zwischen der bildenden Kunst und der Jagd in der Frühen Neuzeit ist facettenreicher, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Dies wird unter anderem durch den Umstand deutlich, dass das erste bekannte Stillleben seit der Antike einen weidmännischen Bezug aufweist. Ebenjenes Bild wurde zu Beginn des 16. Jahrhunderts von einem gewissen Jacopo de’ Barbari gemalt und trägt den Titel „Stillleben mit Rebhuhn und Eisenhandschuhen“. Neben dem erlegten Federwild und den Rüstungsteilen begegnen dem Betrachter darauf auch noch ein Armbrustbolzen sowie ein kleiner Zettel mit der selbstbewussten Signatur des Künstlers. Vermutlich gehörte das Bild ursprünglich als Schrankverkleidung zur Einrichtung eines Jagdzimmers. In ähnlicher Weise dürften auch die Jagdbilder Lucas Cranachs des Älteren genutzt worden sein, welcher unter anderem eine Hofgesellschaft bei der Jagd auf Rot- und Schwarzwild in der Nähe von Schloss Hartenfels in Sachsen in einem großformatigen Ölgemälde festhielt. Neben Szenen aus dem höfischen Leben griff die Jagdmalerei der Renaissance ebenso auf religiöse Motive zurück, wie es etwa Albrecht Dürers Stich vom heiligen Eustachius, welcher ebenso wie Hubertus als Schutzpatron der Jäger verehrt wird, eindrucksvoll veranschaulicht.

Ihre große Blüte erlebte die jagdbezogene bildende Kunst jedoch erst im Barock, wo berühmte Meister des 17. Jahrhunderts das Weidwerk als ergiebiges Motiv für sich entdeckten. Die entsprechenden Kunstwerke fanden sowohl unter Fürsten als auch bei wohlhabenden Bürgern kräftigen Absatz. Rembrandt etwa stellte durch sein Gemälde „Selbstbildnis mit Rohrdommel“ einen mehr oder weniger direkten persönlichen Bezug zur Jagd her. Peter Paul Rubens nutzte Jagdszenen ab ca. 1615 des Öfteren zur Vergegenwärtigung des Kampfes zwischen Mensch und Tier, wobei er das Kräfteverhältnis zwischen den beiden Kontrahenten häufig ausgeglichen gestaltete. Der oft mit Rubens zusammenarbeitende Frans Snyders und sein Schüler Jan Fyt fertigten besonders viele Bilder mit jagdlichen Motiven an, wobei sich vor allem Letzterer geradezu auf das Genre spezialisierte. Im Allgemeinen wurden von barocken Künstlern häufig der Aufbruch sowie die Rückkehr von Jagdgesellschaften, die aufgeregte Hatz oder das erlegte Wild für sich als Stillleben dargestellt. In ihre Arbeit ließen diese gerne auch biblische oder antik-mythologische Bezüge einfließen. Weidmännische Themen wurden aber nicht nur in den Werken anerkannter Kunstmaler behandelt, sondern dienten auch als beliebte Dekorationsmotive auf Alltagsgegenständen. So spezialisierten sich etwa die Handwerker der oberfränkischen Stadt Creußen im 16. und 17. Jahrhundert auf die Herstellung von sogenannten „Jagdkrügen“ aus glasiertem Steinzeug. Die Jagdkunst beschränkte sich im deutschsprachigen Raum jedoch bei weitem nicht auf die bloße Verzierungsfunktion, wie die zahlreichen Werke des 1698 geborenen Johann Elias Ridinger zeigen.

Auch im 18. und 19. Jahrhundert bestand das Interesse an jagdbezogenen Kunstwerken in ungeminderter Form fort. England bildete dabei den Ausgangspunkt einer künstlerischen Entwicklung, welche Stiche mit Jagdszenen in den Wohnstätten der einfachen Leute zu keinem seltenen Anblick machte. Ebenfalls in England entstanden zudem um 1800 schon erste jagdbezogene Karikaturen.

Innerhalb der sogenannten „Düsseldorfer Schule“, die bedeutenden Einfluss auf die deutsche Malerei des 19. Jahrhunderts hatte, entwickelte sich ungefähr ab 1830 der Wildschütz zu einem besonders beliebten Motiv. Der bedeutende realistische Maler Wilhelm Leibl machte die Wilddiebe etwa zum Hauptgegenstand eines zwischen 1882 und 1886 entstandenen Gemäldes. Auf einem anderen Bild hielt er sich selbst gemeinsam mit einem Freund auf der Niederwildjagd mit Flinte und Vorstehhund fest. Die sich ab ca. 1850 entwickelnden Jagdausstellungen boten den perfekten Rahmen zur Präsentation solcher Kunstwerke und machten diese einer breiteren Masse zugänglich. Mit der sich ausweitenden Popularität von Jagdmotiven hielt dann aber nach einiger Zeit auch ein gewisser Hang zum Kitsch Einzug in viele Werke dieses speziellen Genres. Hochtalentierte Maler wie der Schwede Bruno Liljefors oder der russische Adlige Dimitrij von Prokofieff schufen jedoch in den Jahrzehnten um die Jahrhundertwende ausdrucksstarke Bilder, welche ihnen internationales Renommee und zahlreiche Prämierungen einbrachten.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts ging das Interesse an weidmännischen Motiven bei Künstlern und Publikum dann drastisch zurück. Nur noch wenige bekannte Kunstschaffende beschäftigten sich weiterhin mit dem Thema. Der Niederländer Rien Poortvlieet (1932-1995) stellt dabei eine bedeutende Ausnahme dar, denn dieser gilt nach wie vor als einer der weltweit besten Tier- und Jagdmaler. Poortvlieet war selbst passionierter Weidmann und verfasste diesbezüglich auch einige selbst illustrierte Bücher. Heute fällt das allgemeine Interesse an der Jagdmalerei zwar vergleichsweise niedrig aus, doch finden sich nach wie vor engagierte Jagdkünstler, die ihre im Voraus oder auf speziellen Kundenwunsch angefertigten Werke einem dann doch gar nicht so kleinen Kreis von Liebhabern anbieten.

Wie die steinzeitlichen Höhlenmalereien oder de’

Barbaris Stillleben mit Rebhuhn zeigen, hat die Jagd im Lauf der Geschichte

wiederholt wichtige Impulse an die Kunst vermittelt. Gleichzeitig haben

Künstler durch ihre Werke die Wahrnehmung des Weidwerks in den Augen ihrer

Zeitgenossen mitgeprägt. Der Blick auf diese Wechselbeziehung zeigt, dass es

sich bei der Jagd um eine auch kulturell hoch bedeutsame Angelegenheit handelt.

TEXT: Othmar F. Hofer