Auf den Leim gegangen – der Vogelfang in der Weltgeschichte

Das Einfangen von Vögeln mittels Netzen oder Leimruten stellt eine jahrtausendealte Jagdtechnik dar. Die ungefähr 1400 Jahre vor Christi Geburt entstandenen Wandmalereien im Grab eines hohen Beamten namens „Nacht“ zeigen eindrücklich, dass bereits die alten Ägypter Schlagnetzfallen nutzten, um ihrer geflügelten Beute habhaft zu werden. Neben Abschnitten, die das Keltern von Wein oder das Rupfen der erlegten Beute darstellen, ist Nacht selbst mit hoch erhobenem Wurfholz bei der Jagd auf Wasservögel in einem für das Nildelta typischen Papyrusdickicht zu sehen. Die ganze Szenerie mag den Niederwildjäger unserer Tage derart vertraut anmuten, dass er nach dem apportierbereiten Retriever Ausschau hält.

Auch im europäischen Mittelalter wurde die Kunst des Vogelfangs zur Aufbesserung des Speisezettels und als beliebter Zeitvertreib praktiziert, wobei ihr mancherorts der Rang einer ritterlichen Grundfertigkeit eingeräumt wurde. Oft wurden die Netze an einem eigens dafür hergerichteten Platz ausgelegt, welcher durch Hecken begrenzt und so vor Greifvögeln gesichert war. An solchen Vogelherden lauerte man dann in einer getarnten Hütte oder Ähnlichem versteckt auf die von ausgestreuten Sämereien oder angebundenen Artgenossen angelockten Flattermänner, um dann die Netze im richtigen Moment durch einen kräftigen Ruck an den Schnüren blitzschnell zu schließen. Zahlreiche Flurnamen verweisen noch heute auf das einst dort ausgeübte Vogelstellen. Da der Vogelfang nicht unter das vielzitierte weidmännische Privileg des Adels fiel, durfte er auch vom einfachen Volk praktiziert werden, wovon sich auch das geflügelte Wort von der „Jagd des kleinen Mannes“ ableitet.

Dabei scheint die Begeisterung für diese Sonderform der Fallenjagd jahrhundertelang über Standesgrenzen hinweg groß gewesen zu sein. So sah sich etwa der Nürnberger Rat um 1580 angesichts leerer Kirchenbänke dazu genötigt, den Stadtbürgern das Vogelstellen während der Gottesdienstzeiten zu verbieten. Vorher hatte man schon eine eigene Vogelherdordnung erlassen und mit dem Vogelzettel eine kostenpflichtige Fanglizenz eingeführt. Was den Wohlhabenden der Unterhaltung diente, konnte für ärmere Schichten ein nicht unwesentliches Zubrot bedeuten, wie ein weiteres Beispiel aus Nürnberg zeigt. An einem Oktobertag des Jahres 1611 brachte es der Messner Lienhard Baumeister vor den Stadttoren auf eine Strecke von sage und schreibe 1.122 Feldlerchen, welche er dann auf dem Markt verkaufte. Gegessen wurden die Vogerl wahrscheinlich gebraten und im Ganzen, ähnlich den berühmten Leipziger Lerchen, denen man vor dem Erhitzen nur Federkleid und Magen entfernte. Manchmal wurden auch Pasteten oder Röstgerichte aus den Eingeweiden in der Art des noch heute als Delikatesse geltenden „Schnepfendrecks“ zubereitet. Wer jetzt „Leipziger Lerche“ gegoogelt hat und sich wundert, dass ihm nur Bilder von kleinen Mürbteigtörtchen angezeigt werden, braucht sich nicht lange den Kopf zu kratzen. Das gleichnamige Süßgebäck wurde nämlich angeblich als Trostbissen für die enttäuschten Feinspitze erfunden, als der Vogelfang 1876 im Stadtgebiet verboten wurde. Eine besonders kuriose Variante der Vogeljagd ist aus der Umgebung von Bad Bergzabern in der Südpfalz bekannt.

Den in dieser Region als „Böhämmer“ bekannten Bergfinken wurde des Nachts mittels Blasrohren und Tonkugeln zu Leibe gerückt. Dabei machte man sich das natürliche Verhalten der dort überwinternden Zugvögel zunutze, da die Tiere auf den Ästen nebeneinander aufgereiht schlafen und den Platz eines erlegten Kollegen durch Nachrücken auffüllen. Für die nötige Beleuchtung sorgte ein Helfer, der in der sogenannten „Zündpfanne“ ein Kienspanfeuer hochhielt. 1906 machte das Reichsvogelschutzgesetz dieser skurril anmutenden Jagdpraxis ein Ende, wobei jedoch noch heute ein Verein die Tradition des Schießens mit den etwa 2 Meter langen Blasrohren mithilfe künstlicher Ziele pflegt.

Jahrhundertealte Tradition im Salzkammergut

So viel nun zur allgemeinen Geschichte des Vogelfangs, der für die possierlichen kleinen Sänger meist ein Ende am Herd bedeutete. Dass aber die nähere Bekanntschaft mit dem Menschen keineswegs immer zu Ungunsten des Vogels ausfallen muss, wird anhand der einzigartigen Tradition im Salzkammergut deutlich. Hier wird den Schnabelträgern nämlich nicht die kleinste Feder gekrümmt, ganz im Gegenteil. Aber alles der Reihe nach: Seine erste Erwähnung findet der Vogelfang des Salzkammerguts in einem Schreiben Rudolfs II., in dem der Kaiser 1579 Anweisungen für den Umgang mit seinem dortigen Besitz gibt. Die Kulturregion im Grenzgebiet zwischen Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark spielte mit ihren einträglichen Salinen über Jahrhunderte hinweg eine bedeutende Rolle für die Finanzen der Habsburger, weswegen diese dort natürlich alles gut geregelt sehen wollten.

Rudolf also bestimmte vom fernen Prag aus, dass den einfachen Untertanen auf seinem Besitz als einzige Jagdform nur das Vogelstellen erlaubt sein sollte. Was die Vogelfänger dieser Zeit mit ihrer Beute dort anstellten, ist nicht überliefert, doch ist bemerkenswert, dass in den Quellen nirgends vom Erlegen oder Verspeisen der geflügelten Geschöpfe gesprochen wird. Die frühesten konkreten Aufzeichnungen zum Vogelfang im Salzkammergut stammen aus dem 18. Jahrhundert und erwähnen nur eine Nutzung als Stubenvögel, welche den Leuten als temporäre Haustiere helfen sollten, die Zeit während der dunklen Winternächte zu verkürzen. Ebenso eine gewisse Rolle gespielt haben dürften Vorstellungen des Volksglaubens, denen zufolge bestimmte Vögel glückbringende oder gesundheitsfördernde Eigenschaften aufwiesen. Beispielsweise sollten Kreuzschnäbel Häuser vor Blitzschlägen bewahren und Gimpel dem Rotlauf entgegenwirken. Gehalten wurden die gefiederten Wohngefährten in eigenen Käfigen, kleinen Häuschen oder ganz einfach auf der Bank zwischen den beiden Scheiben eines Doppelfensters, von wo man sie schließlich im Frühjahr wieder in die Freiheit entließ. Im voranschreitenden 19. Jahrhundert wurden Ausstellungen in der Region üblich, auf denen Interessierte den einen oder anderen bunten Zeisig oder einen gelehrigen Gimpel bewundern und auch käuflich erwerben konnten. Das so eingenommene Geld kam innerhalb der Vogelfängervereine in eine Gemeinschaftskassa, aus der heraus Dinge wie die jährliche Weihnachtsfeier für Waisenkinder in Ebensee bestritten wurden. In den 30ern des vergangenen Jahrhunderts war allerdings Schluss mit dem Vogelverkauf, was jedoch dem Fang und der Haltung auf rein privater Basis keinen Abbruch tat.

Trotz zweier Weltkriege und vielfältiger gesellschaftlicher Veränderungen seither stellt der Vogelfang nach wie vor ein wichtiges und lebendiges Element der regionalen Kultur des Salzkammerguts dar, das von ca. 500 Mitgliedern in insgesamt 25 Vereinen gepflegt wird. Die Ausstellungen bilden Höhepunkte im Festkalender und geben Anlass zur Bewertung der gefangenen Vögel nach Leitkriterien wie Pflegezustand oder Farbenpracht. 2010 wurde der Vogelfang im Salzkammergut sogar in die Liste des immateriellen Kulturerbes der UNESCO aufgenommen.

Wie kommt der Vogel ins Netz?

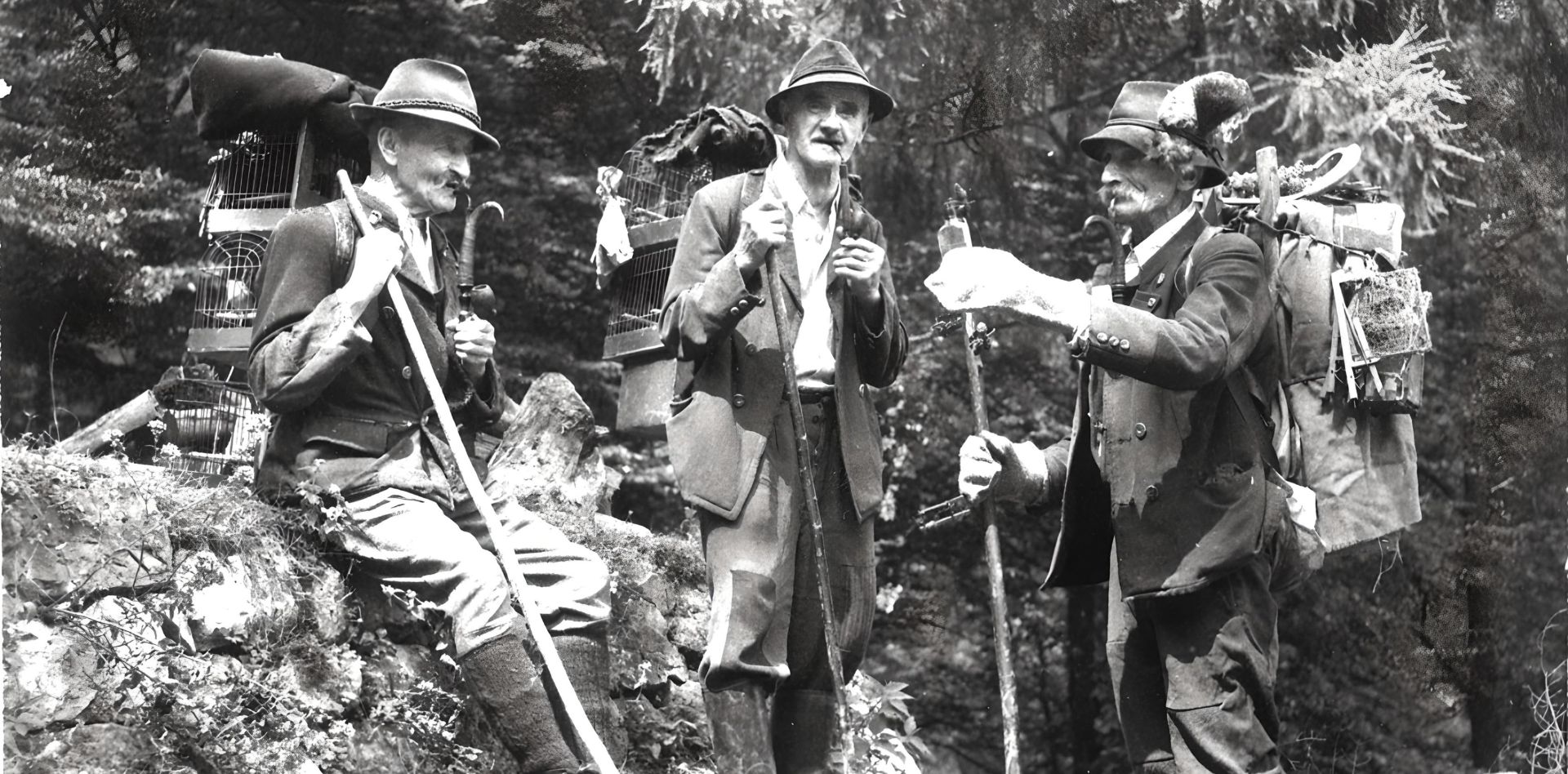

Wie bereits gesagt, geht es im Salzkammergut darum, die Vögel unversehrt einzufangen, um sie auch fehlerfrei bei den Vereinsausstellungen zu Kathrein (Ende November) zu präsentieren. Zu diesem Zweck werden ausschließlich sogenannte „Netzkloben“ genutzt, die den Zeisig, Gimpel, Stieglitz oder Kreuzschnabel vollständig mit engmaschigem Geflecht umschließen, sobald sich dieser auf der Auslöserstange niederlässt. Im Falle der Stieglitze wird aufgrund deren spezieller Verhaltensweise ein Bodennetz mit direkter Aktivierung durch den Vogelfänger eigesetzt. Sollte ein Tier nicht auf Anhieb ganz vom Netz umschlossen werden, sind die Fallen so eingerichtet, dass es sich gleich selbstständig und ohne Verletzungsgefahr befreien kann. Die Netzkloben werden üblicherweise noch vor Tagesanbruch an den oft abgelegenen Fangplätzen aufgestellt. Gewissermaßen als Köder dient ein ausgewählter Lockvogel, welcher als einziger die ganze Zeit beim Vogelfänger verbleibt. Da sich nicht jedes Exemplar gleich gut für das Überlisten seiner skeptischen Artgenossen durch verschiedene Gesänge eignet, sind viel Erfahrung und Gespür bei der Auswahl nötig.

Aus diesem Grund trennt man sich nicht so leicht von einem guten Lockvogel, der den glücklichen Fänger mitunter über einen sehr langen Zeitraum begleiten kann. Da es sich beim Vogelfang im Salzkammergut, wie schon erwähnt, um ein anerkanntes Kulturerbe handelt, wird den Ausübenden im Rahmen des Naturschutzrechts eine Ausnahmegenehmigung vom ansonsten sehr strengen Reglement erteilt. Pro Person dürfen jedes Jahr zwischen dem 15. September und dem 30. November insgesamt vier Vögel gefangen werden. Sollte einmal ein beringter Flattermann ins Netz gehen, wird dieser selbstverständlich sogleich wieder freigelassen, nicht jedoch, ohne zuvor kurz die angebrachten Daten zwecks Weitermeldung festzuhalten. Da nicht nur zwischen den verschiedenen Arten Unterschiede herrschen, sondern auch innerhalb derselben Spezies die Verhaltensweisen stark variieren können, werden dem Vogelfänger gleichermaßen Geduld, Auffassungsgabe und Konzentrationsfähigkeit abverlangt. Doch selbst der geschickteste und erfahrenste Vogelsteller erlebt immer wieder Tage, an denen er leer ausgeht, was jedoch – ähnlich wie beim vergeblichen Ansitz – die in der Natur verbrachte Zeit um nichts weniger wertvoll macht.

Ein Gast für den Winter

So herausfordernd sich der Fang der gefiederten Gesellen auch gestalten mag, bildet er doch erst den Auftakt zu einer längeren Reihe von Bemühungen. Als Erstes gilt es nämlich, den Vogel allmählich bis zu einem gewissen Grad an die Gegenwart des Menschen zu gewöhnen. Hierfür hält man ihn eine kurze Zeit lang in einem kleinen Häuschen, in dem er sich nicht mit großem Schwung bewegen und somit nicht durch seinen Fluchtreflex verletzen kann. Zusätzlich wird darauf geachtet, das Tier im Halbdunkel zu lassen, während man sich selbst davor im hellen Lichtschein bewegt. Auf diese Weise wird der Instinkt der Singvögel genützt, welcher sie bei Gefahr Zuflucht in schattigen Gehölzen suchen lässt. Demgegenüber wirkt eine potenzielle Gefahrenquelle für das Vogerl deutlich weniger bedrohlich, wenn sich diese offen erkennbar im Lichtschein präsentiert. Haben sich Gimpel und Co. peu à peu an ihren Wirt gewöhnt, kann der Umzug in ein etwas größeres, aber nach wie vor im Vergleich eher bescheidenes Domizil erfolgen. Nach der Teilnahme an der Ausstellung kommt nämlich mit der Voliere erst das richtig geräumige Quartier, welches alle Annehmlichkeiten zu bieten hat: Schlafstangen, Zweige, kalkreichen Bodensand und selbstredend eine Bademöglichkeit.

Neben dem Logis spricht auch die Kost für den Gastgeber, da den Vögeln nur zu den Bedürfnissen ihrer Art passende Samen, Beeren, Knospen und Kräuter mitsamt reichlich täglich frischem Wasser vor den Schnabel gesetzt werden. Sogar eine Krankenversicherung gibt es, denn im Fall des Falles werden marode Tiere unter tierärztlicher Aufsicht gepflegt. Geht es auf das Ende der kalten Jahreszeit zu, gewöhnt der Vogelfänger seine Gäste wieder an das selbstständige Leben in der freien Natur, indem er zum Beispiel den Kontakt reduziert und nur noch saisonal passendes Futter vorlegt. Bis längstens zum 10. April werden die Vögel dann wieder in die Freiheit entlassen. Den Sommer über kümmert sich der Vogelfänger um seine Lockvögel und unternimmt ab und an Wanderungen, um nach dem Vogelbestand sowie guten Fangplätzen Ausschau zu halten. Der nächste Herbst ist immerhin oft schneller da als ein Flügelschlag.

Der Vogelfang im Salzkammergut stellt eine faszinierende Tradition dar, die zum kulturellen Reichtum einer in vielfältiger Hinsicht großartigen Region beiträgt. Darüber hinaus ist dieser vor Leben sprühende Brauch gerade auch für uns Weidleute von besonderem Interesse. Der uns von Trophäenschauen wohlbekannte kriteriengeleitete Vergleich und die Bewertung der Vögel auf den Ausstellungen bilden bei Weitem nicht die einzige Parallele zum Weidwerk.

Der Vogelfänger erlegt zwar seine Beute nicht, doch muss er sich in ähnlicher Weise wie der Jäger mit den Wildtieren auseinandersetzen, die er zu überlisten trachtet. Die für den Erfolg notwendige Mischung aus Wissen, Vorbereitung, Lernfähigkeit und nicht zuletzt einer Portion Glück sorgt dabei für ein intensives Naturerlebnis, welches über das verantwortungsvolle individuelle Handeln einen Reiz entfaltet, dem sich nur schwer entziehen kann, wer ihn einmal gefühlt hat. Auch das dürfte uns Weidleuten sehr vertraut vorkommen. Eine weitere Gemeinsamkeit besteht darin, dass die Tätigkeit beider Gruppen für nicht wenige Mitglieder einer immer schnelllebiger und technologisierter werdenden Gesellschaft suspekt oder gar verwerflich erscheinen mag. Die Antwort auf diese Herausforderung kann nicht in einer Abschottung nach außen bestehen, sondern erfordert engagierten und offenen Einsatz für die eigenen Überzeugungen.

Wie dies gut gelingen kann, haben die Vogelfreunde des Salzkammerguts uns ein Stück weit vorgezeigt.