Doch wie gefährdet sind unsere Rotwildpopulationen wirklich? Die Wissenschaftler hinter der Roten Liste weisen bei ihren letzten Populationen (ab 2020) sehr deutlich darauf hin, dass häufiges Vorkommen, vorhandene Lebensräume und weite Verbreitung nichts nützen, wenn die Populationen voneinander isoliert sind.

Denn insbesondere die kleinen, isolierten Populationen neigen gesetzmäßig zum Verlust ihrer genetischen Vielfalt. Mit jedem Tierverlust können wertvolle Genvarianten unwiederbringlich verloren gehen. Dabei muss man sich Genvarianten wie die Bits in einem Schraubendreher-System vorstellen. Variantenreiche Populationen können mit jeder Klimaänderung (= neue Schraube) zurechtkommen, weil ein passender Bit dabei ist. Eingeschränkten Populationen hingegen bleibt die Anpassungschance versagt. Neben der genetischen Vielfalt nimmt in kleinen, isolierten Populationen auch die Auswahlmöglichkeiten an Paarungspartnern ab. Bei der Anpaarung verwandter Tiere steigt aber die Wahrscheinlichkeit, dass an einem Genort zweimal dieselbe Genvariante auftritt (Homozygotie), weil dieselbe Variante von Vater und Mutter geerbt wurde, die sie beide vom gemeinsamen Vorfahren erhalten haben (Inzucht). Ist eine der Varianten defekt, ist es die andere folglich auch, denn es ist ja dieselbe. Und Defektgene finden sich vielfältig bei Mensch und Tier. Allein ihr Auftreten in Kombination mit einer intakten Genvariante (mischerbig) verhindert den Totalausfall und die Entstehung von Inzuchtdepressionen. Doch der Anteil mischerbiger Individuen nimmt in kleinen, isolierten Populationen zugunsten der homozygoten gesetzmäßig ab (genetische Drift). Zunächst kommt es zur unbemerkten Verbreitung mischerbiger Defektgenträger in der Population. Erst in der nächsten Generation, wenn sich deren Träger untereinander angepaart haben, treten reinerbige Tiere auf und zeigen den Defekt. Manche Defektgene führen zu gut sichtbaren Missbildungen wie Unterkieferverkürzung, Keilwirbel oder gestörter Ausbildung von Haut und Klauen. So entstehen Schmerzen, Leiden und Schäden bei den betroffenen Tieren, die durch Erhalt des genetischen Austauschs vermeidbar wären. Doch hiervon sind nur Einzeltiere betroffen. Sie stellen die Spitze des Eisberges, der in der Tiefe zwangsläufig mit Vitalitätsverlust, Parasitenanfälligkeit und Fruchtbarkeitsstörungen einhergeht. Denn an deren Ausprägung sind nicht wenige Gene beteiligt, wie im Falle der Missbildungen, sondern tausende Gene. Diese werden von der Befruchtung bis zum fertigen Kalb systematisch abgeprüft und führen bei homozygotem Vorliegen (vollständiger Informationsverlust) meist zum Absterben des Embryos. Die Fruchtbarkeit sinkt, man sieht aber im Wald nichts davon.

Unterkieferverkürzung, eine Missbildung in Assoziation mit erhöhten Inzuchtgraden.

(Foto: Arnold Weiß, Wattenberg-Weidelsburg)

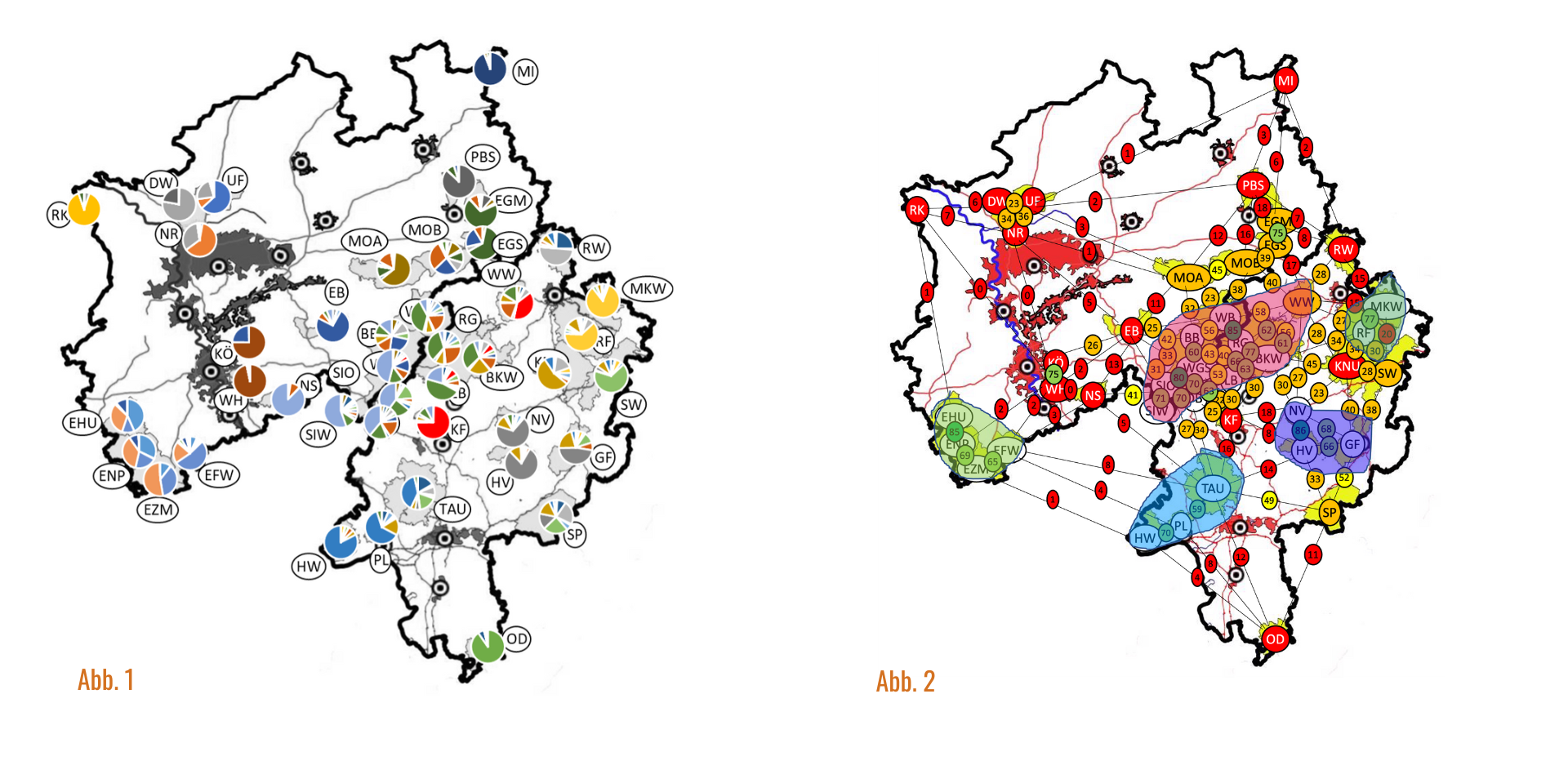

Von solchen Verdachtsmomenten durch die Rotwildhegegemeinschaft Krofdorfer Forst in Mittelhessen angestoßen, wurde von unserer Arbeitsgruppe im Arbeitskreis Wildbiologie der Justus-Liebig-Universität Gießen ab 2010 eine Reihe von genetischen Untersuchungen am Rotwild gestartet. Hier wurde nachgewiesen, dass ein Reduktionsabschuss auf 50 % der Individuen in den 1980er-Jahren zu einem Verlust an genetischer Vielfalt von 15 % führte. Die Qualität der Population rutschte damit vom oberen ins untere Drittel vergleichbarer Rotwildpopulationen ab. Die Untersuchung der Nachbargebiete bestätigte zudem eine starke Isolation, die auf die Wirkung der Autobahnen A5 und A45 sowie auf die der Abschüsse wandernden männlichen Rotwildes im Alter von 2 bis 5 Jahren in den benachbarten rotwildfreien Gebieten zurückgeführt werden muss. Unterstützt durch das hessische Ministerium für Umwelt, Klima, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, die Hegegemeinschaften, Jagdausübungsberechtigten und den Landesjagdverband liegt inzwischen ein klares Bild der genetischen Vielfalt und des genetischen Austausches für und zwischen den 19 hessischen Rotwildgebieten vor. Mit Einbeziehung aller nordrhein-westfälischen Rotwildgebiete können wir aktuell auf einen einzigartigen Datensatz von über 40 Teilgebieten blicken und eine einmalig gute Auflösung und Quantifizierung der Situation darstellen. Diese erlauben detaillierte, praxisnahe Handlungsempfehlungen zur Identifizierung und Behebung der am meisten bedrohten Gebiete und ihrer Barrieren. Weitere Untersuchungen zur Rotwildgenetik in Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz haben begonnen. Auf Basis des identischen methodischen Untersuchungsansatzes lassen sich somit exakt vergleichbare Daten generieren und die Ergebnisse und Befunde zwischen den Gebieten mit riesigem Informationsgewinn 1:1 austauschen.

Abb. 1: Das Rotwild in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Auf einen Blick sieht man die genetische Vielfalt anhand der verschiedenfarbigen Tortenstücke innerhalb der Gebiete sowie den fehlenden genetischen Austausch zwischen Nachbargebieten unterschiedlicher Farbe.

Legende:

BKW Burgwald-Kellerwald DB Dill-Bergland DW Dämmerwald EB Ebbegebirge/Lüdenscheid

EGM Eggegebirge Mitte

EGS Eggegebirge Süd

EFW Eifel/Flamersheimer Wald

EHU Eifel/Hürtgenwald

ENP Eifel/Nationalpark

EZM Eifel/Zitterwald/Mühren

GF Gieseler Forst

HV Hoher Vogelsberg

HW Hinterlandswald

KF Krofdorfer Forst

KN Knüll

KÖ Königsforst

LB Lahn-Bergland

MI Minden

MKW Meißner-Kaufunger Wald

MOA Möhne/Arnsberger Wald

MOB Möhne/Brilon/Büren

NR Nordwest Ruhrgebiet

NS Nutscheid

NV Nördlicher Vogelsberg

OD Odenwald

PBS Paderborn Senne

PL Platte

RF Riedforst

RG Rothaargebirge

RK Reichswald Kleve

RW Reinhardswald

SI Siegerland

SP Spessart

SW Seulingswald

TA Taunus

UF Nordwest Ruhrgebiet/Üfter Mark

WB Winterberg

WGS Wittgenstein

WH Wahner Heide

WW Wattenberg-Weidelsburg

Abb. 1: Das Rotwild in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Auf einen Blick sieht man die genetische Vielfalt anhand der verschiedenfarbigen Tortenstücke innerhalb der Gebiete sowie den fehlenden genetischen Austausch zwischen Nachbargebieten unterschiedlicher Farbe.

Abb. 2: Grade der Isolation zwischen den Gebieten. Rot dargestellte Gebiete sind absolut, orange weitgehend isoliert. Zwischen den grün dargestellten Gebieten herrscht noch ein guter Austausch. Hieraus ergeben sich die flächig dargestellten, noch vernetzten Rotwildregionen. Zahlen zwischen den Gebieten quantifizieren den genetischen Austausch. Werte bis 20 stehen für absolute Barrierewirkung. Hier finden keine Wanderungen mehr statt.

Holstein. Die Population ist hochgradig isoliert, klein und genetisch verarmt. Aufgrund der Inzucht und der weit verbreiteten Defektgene treten dort regelmäßig Missbildungen wie Unterkieferverkürzung, krumme Schädel, Lippenspalten und sogar Kälber ohne Nase oder Augen auf.

Solche Populationen sind im Grunde verloren, weil es keinen Weg gibt, die „Durchseuchung“ mit den Schadgenen rückgängig zu machen. Dabei zählt eigentlich jede Population für den langfristigen Erhalt einer Art. Biodiversität ist nicht nur das Abbild der in einer Region lebenden Arten, sondern gleichzeitig eines der genetischen Vielfalt, weil Arten nur dadurch fortbestehen können, dass sehr gut ökologisch an ihre Lebensräume angepasste Subpopulationen einen hochvariablen und gesunden Genpool für die Zukunft konservieren. Diese Anforderungen sind gegeben, wenn Populationen nicht voneinander isoliert sind oder wenigstens effektive Populationsgrößen von 500 bis 1.000 Tieren aufweisen.

Nur wie soll man solche effektiven Populationsgrößen in den kleinen, isolierten Gebieten erreichen? Nicht durch Aufstockung der Individuenzahlen, sondern durch die Wiedervernetzung der Gebiete. Dabei bleibt die absolute Tierzahl gleich oder sie kann sogar abgesenkt werden, wenn der Lebensraum überlastet ist, doch die effektive Populationsgröße steigt erheblich an. Das Geheimnis ist die Schaffung von Wanderkorridoren, auf denen die wertvollen Genträger – junge Hirsche – wandern und dadurch den genetischen Austausch und die hohe Qualität der Populationen wiederherstellen können. Auch hierfür ist es höchste Zeit. Widerstandsmessungen der Erdoberfläche zur Modellierung möglicher Wanderrouten zeigen, dass teilweise nur noch schmale Korridore verblieben sind. Doch sie sind nicht bekannt. Würden sie bebaut, könnte das die vollständige Isolation zwischen zwei Gebieten bedeuten, die vom unbewaffneten menschlichen Auge als gut vernetzt eingestuft werden.

Oft kommt der Vorschlag, gezielt Tiere zu betäuben und von A nach B zu transportieren. Es ist die Ultima Ratio bei seltenen, vom Aussterben bedrohten Arten, die sich aus eigener Kraft nicht mehr erholen können (und langfristig wahrscheinlich auch nicht durch diesen Austausch). Beim Rotwild sind noch genügend Tiere mit vernünftigem Inzuchtgrad vorhanden. Es sollte Sache der Natur sein, den Austausch zu regeln, anstatt wildparkähnliche Zustände zu schaffen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die meisten verbrachten Tiere niemals in die Lage kommen, sich tatsächlich an der Brunft zu beteiligen. Mathematisch gesehen braucht es außerdem eine Menge Tiere und Zeit, um tatsächlich Auswirkungen auf die effektive Populationsgröße zu erlangen. Eine Menge an faktischen und ethischen Gründen gegen solche Maßnahmen. Bedenkt man schließlich, dass das Rotwild dabei nur als Leitwildart auftritt, aber ganze Ökosysteme betroffen sind, bleibt die Wiedervernetzung der Biotope alternativlos.

Doch zur Schaffung von Wanderkorridoren ist es ein weiter Weg. Die Bündelung der unterschiedlichsten Interessenslagen dürfte ohne gesetzliche Grundlage kaum Aussicht auf Erfolg haben. Viel zu groß sind die Vorurteile und Befindlichkeiten der Waldbesitzer und Jäger. Wenn in Afrika Elefanten die Existenz der Kleinbauern verwüsten, plädieren wir geschlossen für den Erhalt dieser Tiere. Doch vor der eigenen Haustür sieht es ganz anders aus, wenn es um unsere größte noch lebende Säugetierart geht. Hier wird das Wild dafür verteufelt, dass es einen geringen Teil der vom Förster im normalen waldbaulichen Prozess zu entfernenden Naturverjüngung für sich beansprucht. Man pocht darauf, dass Jungpflanzen ohne Schutzmaßnahmen hochkommen sollen und fordert die Anpassung der Wildbestände an diese Forderung, ignoriert dabei die Folgen für deren langfristiges Überleben. Die Wildzahlen werden anhand der Wildschäden geschätzt. Doch nur in den seltensten Fällen weiß man tatsächlich, mit wie vielen Tieren man es zu tun hat. Dass sich der Effekt der Wildschäden nur zum geringen Teil durch die Populationsgröße, stattdessen aber durch die Qualität des Lebensraums, die Beunruhigung des Wildes und den behinderten Zugang zur Äsung erklärt, wird meist ignoriert. Die auf solchen Zählungen basierenden Abschusszahlen werden dann häufig im Gießkannenprinzip erfüllt, anstatt die reviertreuen weiblichen Tiere gezielt zu bejagen, die tatsächlich für den Wildschaden verantwortlich sind. Am Ende sinkt die effektive Populationsgröße und die Schäden steigen weiter. Spießer werden jagdlich oft bevorzugt, weil sie einfacher zu erlegen sind als weibliche Stücke und weil die Abschüsse austauschbar sind. Hierdurch erhält man die Zuwachsträger und eliminiert die später so notwendigen alten Hirsche am Brunftplatz. Die effektive Populationsgröße sinkt, absolute Populationsgröße und Wildschäden steigen massiv an.

Die Fehler sind zur Normalität geworden, weil man glaubt, in Sachen Rotwild aus dem Vollen schöpfen zu können. Doch die Wirklichkeit sieht, wie wir heute wissen, anders aus – Zeit, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen und die notwendigen Maßnahmen gesetzlich verbindlich umzusetzen.

Prof. Dr. Dr. habil. Gerald Reiner

Arbeitskreis Wildbiologie - Justus-Liebig-Universität

Gießen Frankfurter Straße 112 D - 35392 Gießen

gerald.reiner@vetmed.uni-giessen.de

Gießen Frankfurter Straße 112 D - 35392 Gießen

gerald.reiner@vetmed.uni-giessen.de